Como una persona a la que siempre le han intrigado distintos tipos de historias humanas, me pregunto: ¿qué hacemos nosotros mientras la máquina aprende a parecer humana?

Un programador profesional me explicó —con la calma condescendiente de quienes han crecido hablando el idioma del código— que los modelos de lenguaje son “básicamente una estadística sofisticada”. Que no piensan, no sienten, no entienden. Solo predicen la próxima palabra con base en trillones de ejemplos previos. Me lo dijo como si eso fuera tranquilizador. Pero hay algo profundamente inquietante en una inteligencia que no necesita entender para replicar el gesto, la voz, la cadencia de lo humano. Como esos actores que logran emocionar sin haber vivido jamás una tragedia verdadera.

Lo cierto es que ya estamos entregando a la inteligencia artificial decisiones que antes considerábamos sagradas. Diagnósticos médicos. Evaluaciones laborales. Sentencias judiciales. Un algoritmo entrenado con datos históricos —por definición, plagados de sesgos— puede perpetuar, incluso amplificar, esas mismas injusticias. Y lo hace con la eficiencia implacable de quien no se detiene a dudar. Nadie como una máquina para confirmar nuestros prejuicios con un aire de autoridad impersonal.

En contextos donde la desigualdad no necesita asistentes, la promesa de la IA suena como una solución mágica: análisis predictivos de violencia, distribución algorítmica de recursos, chatbots que suplen a médicos y maestros. Pero detrás de cada promesa se oculta una rendición. ¿Estamos dispuestos a que nos atienda un sistema entrenado con datos ajenos a nuestra realidad, en lugar de una persona real que entienda lo que significa vivir aquí?

He hablado con artistas que la usan como musa, con maestros que temen volverse obsoletos, con adolescentes que le cuentan sus angustias a un bot que jamás los juzga. Algunos me dicen que no hay que temerle, que es como el fuego: todo depende de quién lo encienda y para qué. Pero el fuego no escribía poemas ni respondía con voz temblorosa: “Estoy aquí para ti. No estás solo.”

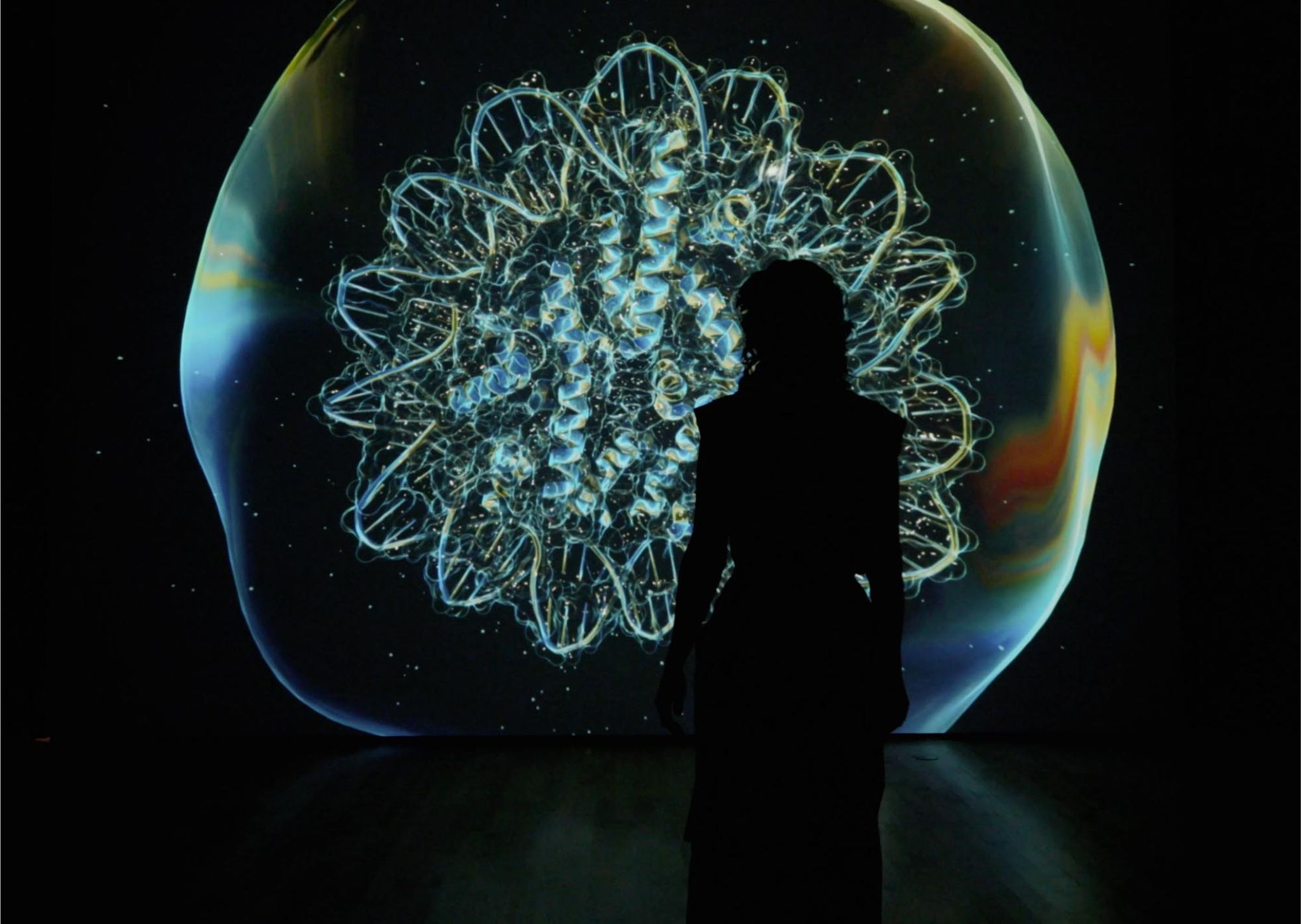

En el fondo, lo que la IA nos devuelve es un espejo, uno que nos revela con brutal honestidad: ¿qué es lo que consideramos inteligencia? ¿Qué es lo que valoramos de lo humano? Nos deslumbra la capacidad de la máquina para imitar, pero olvidamos que la imitación no es comprensión. Que el alma no es una función de probabilidad.

Recuerdo a un veterano periodista que una vez me dijo, después de una masacre, que lo más difícil no era la muerte sino la ausencia de relato. “Lo que no se cuenta se pudre”, me dijo. Las máquinas pueden generar palabras, sí, pero no narran desde el abismo, no cargan con la memoria ni con la necesidad de redención. Pueden ayudarnos a ordenar el mundo, pero no a sanarlo.

No me malinterpreten: no soy un nostálgico. Sé que el mundo cambia y que resistirse puede ser tan inútil como intentar detener la lluvia con las manos. Pero hay que mirar de frente lo que está ocurriendo. Este nuevo oráculo —con sus respuestas inmediatas y su tono confiado— no debe sustituir el arduo, hermoso y profundamente humano trabajo de preguntarnos por qué. De dudar. De contar. De imaginar juntos lo que aún no existe.

La inteligencia artificial, como todas las tecnologías que nos han transformado, lleva en sí la promesa de una utopía y la amenaza de un extravío. Lo que está en juego no es el futuro de las máquinas, sino el nuestro. Y tal vez lo más revolucionario que podamos hacer ahora no sea hablar con ellas, sino seguir hablándonos entre nosotros.

Síguenos